終了したイベントの記録です

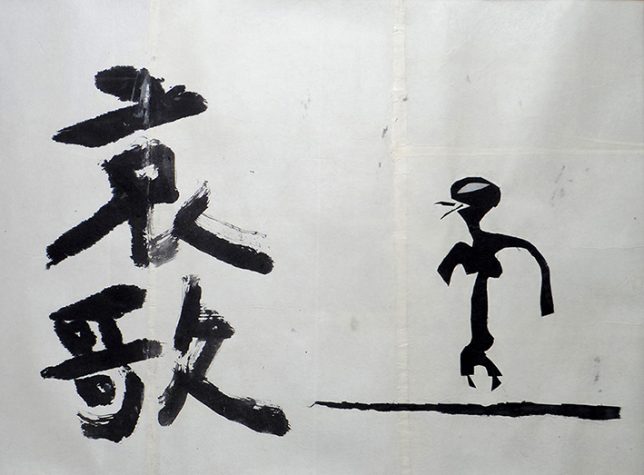

掛井 五郎 展「 哀歌 」

掛井五郎 哀歌

神の前で 神と共に 神なしで生きる (神学者ボンへッファーの言葉)

掛井五郎(1930-2021)は、1950年代から晩年にいたるまで、日本の彫刻界の第一線で活躍を続けてきました。その作品はブロンズによる人間像を中心としたものですが、大胆なデフォルメが加えられた独特なもので、一見しただけで掛井の作品だとわかる個性を備えています。それらは、ときにユーモラスでありながらも、見る者に「人間とはなにか」を問いかけるものとなっています。

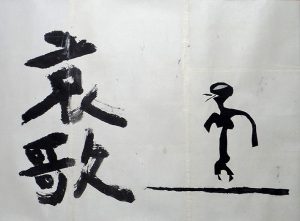

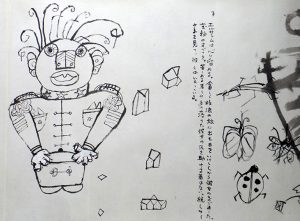

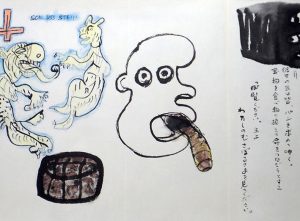

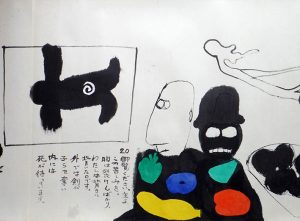

本展は2008年に制作された三つの画巻《哀歌》《ヨハネ黙示録》《ノアの箱舟》を中心とした構成となります。いずれも20メートルを超える長大なサイズですが、感情のほとばしりに任せるように一気呵成に描き上げられています。掛井の彫刻作品にもよく登場するような、大胆なデフォルメによる人間の姿と、その間に書き記される言葉(物語)とが一体となって、見る者の胸に迫ってくるものとなっています。

これらの主題は、いずれも、キリスト教に由来するものですが、これらの作品の意味はそこに限定されるものではありません。彫刻作品についても、とくに初期には、キリスト教に由来するタイトルをもつものも多くつくられてきましたが、作者の主眼は、それを通じて、人間という存在の本質を問うことにあるように思われます。その意味では、ロダンの受容に端を発して、日本近代彫刻史のなかで形成されてきた「ヒューマニズムの系譜」に連なるものといえます。

三つの画巻は、長大であることから、これまでは部分的に展示されたことしかありませんでした。本展では《哀歌》の28メートル近い画面のすべてを展示します。また、《ヨハネ黙示録》と《ノアの箱舟》を部分的に展示するほか、同時期のデッサンや彫刻小品なども紹介します。

藤井匡 / 美術評論家、東京造形大学教授

| 会期 | 2023年1月14日(土)- 3月26日(日) | |

| 開館時間 | 11時~18時30分(入館18時まで) | |

| 開館日 | 木・金・土・日曜日 | |

| 入場料 | 一般 500円 / 大高生 400円 / 小中学生 300円 | |

| 会場 | 東京アートミュージアム ➡ Map | |

| 主催 | 東京アートミュージアム | |

| 企画 | 一般財団法人プラザ財団 | |

| 協力 | 一般財団法人掛井五郎財団 |

|

|

|

|

|

|

| 《哀歌》 巻物 2008年 | ||

|

|

|

|

|

|

|

||

| 会場風景(2023年1月13日) | ||