終了したイベントの記録です

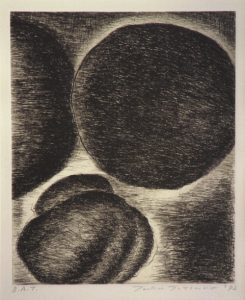

版画の〈うつす〉

うつす。漢字では「写す」「映す」「移す」などと表記して、各々で意味が異なります。「写す」は「文書・絵などを元のとおりに書き取る」、「映す」は「反射や投影などによって物の形や姿を他の物の表面に現す」、「移す」は「位置や地位を変える」といった意味で用いられます。しかし、言葉を使おうとすると、どの漢字をあてるべきか迷うことが多々あります。実際には、これらは明確に切り分けられないところがあるのです。それは〈うつすもの〉と〈うつされるもの〉の関係が、微妙なニュアンスの違いをもちながら、多様に絡まりあっているからだと思われます。

美術作品の場合、抽象的であれ具象的であれ、観念的であれ実在的であれ、定着されたあるイメージ(像)が視覚的に伝えられることになります。このイメージを生み出し、定着させる方法はアーティストごとにさまざまであり、それが美術表現の豊かな広がりをつくりだします。〈うつす〉の多様性はこの豊かさに導かれるものと言えます。特に版画技法を用いる表現では、〈うつす〉の多様性はさらなる展開を見せることになります。技法のもたらす制約や版元(プリンター)との関係が表されるイメージにフィードバックされるからです。

本展に出品される五人のアーティストは、いずれも、絵画や彫刻などを手がけてきた作家であり、版画を中心に制作を行ってきたわけではありません。だからこそ、ここでの〈うつす〉の意味はより重層的になります。1枚の版画のなかに見られる〈うつす〉の多様な意味を考えることから、「版画を見ること」と「版画を通して(何かを)見ること」の面白さを発見していただければと思います。

藤井匡/美術評論家、東京造形大学教授

| 会期 | 2022年7月9日(土)- 12月25日(日) | |

| 開館時間 | 11時~18時30分(入館18時まで) | |

| 開館日 | 木・金・土・日曜日 | |

| 休館日 | 月・火・水曜日 夏季休館:8月12日(土)- 14日(日) |

|

| 入場料 | 一般 500円 / 大高生 400円 / 小中学生 300円 | |

| 会場 | 東京アートミュージアム ➡ Map | |

| 主催 | 東京アートミュージアム | |

| 企画 | 一般財団法人プラザ財団 |

|

|

|

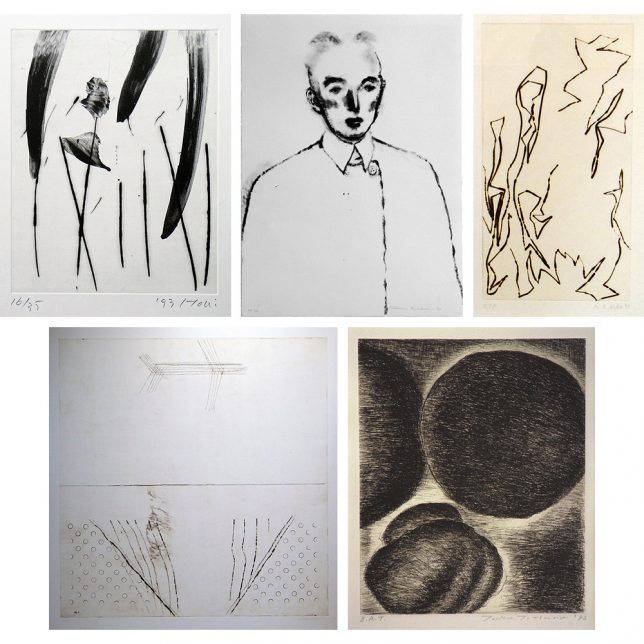

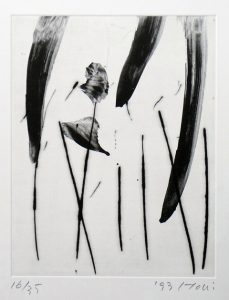

| 堀浩哉 | 舟越桂 |

|

|

|

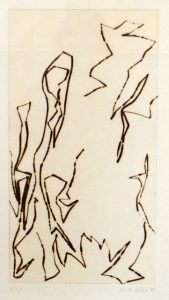

| 彦坂尚嘉 | 若林奮 |

|

||

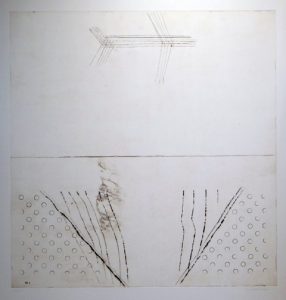

| 辰野登恵子 |